習志野ドーム

-巨大構造と卒研の個人物件が並ぶ施工実験イベント-

2022/08/08 M1奥平

【イベント概要】

空間構造デザイン研究室では、11月に開催される桜理祭にて、

シザーズ構造を用いて4mのアーチを製作する"虹のシザーズ"

透明な膜を風船のように膨らませて短時間で大空間を形成する"トリプルバルーン"

の2つの巨大構造物を施工します。

虹のシザーズ

トリプルバルーン

これに合わせて、学部生の卒業研究の一環として、仮設建築物の施工実験も行います。工夫が凝らされた構造体が立ち並ぶ姿は壮観です。

(その裏には何日も終電帰りを続けて準備を行った陰の努力がありますが、ここではあまり触れないでおきます...)

このイベントの趣旨には、空間構造研究室の名誉教授であった斎藤先生のつどいの空間の考え方が反映されています。

災害時のシェルターとして活躍する仮設建築物は、単に保管されているだけでは有事の際組み立てが難しくなってしまいます。

そのため、定期的に祭りに合わせて「つどいの空間」として施工することで、組み立て方を受け継ぎ、有事の際もスムーズに利用することが可能となります。

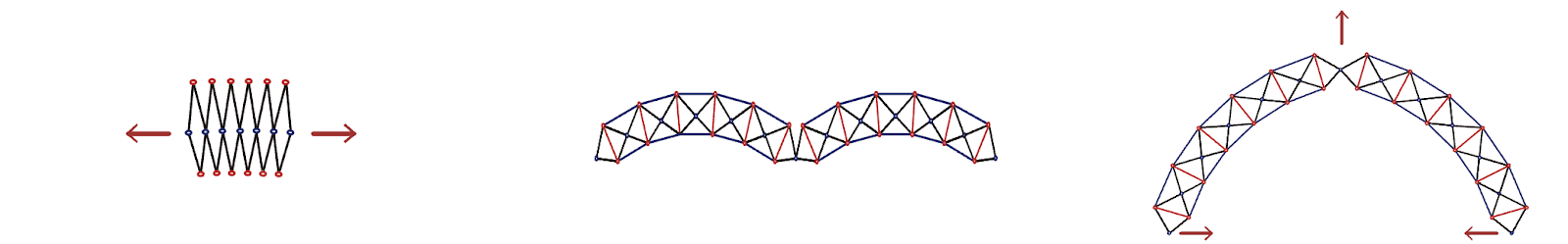

【虹のシザーズ】

虹のシザーズは、シザーズ構造と呼ばれるマジックハンドのような機構を適用したアルミの構造体です。

展開には大人6人で4時間程度。小さく畳むと1m×1.5m×1m程度の大きさとなり、大人4人程度で持ち運ぶことができる運搬性を持ちます。

青空にかかる虹のシザーズは、洗練されたディテールによって、そのまま空に吸い込まれていくかような儚さを醸し出します。

圧縮材として35*35のアルミアングルを用い、開発した十字ジョイントで簡単に接合します。

アルミは鋼材の1/3の密度であるため架構が軽量となります。塗装要らずで耐食性を持つため、展開時に表面が削れても朽ちる心配がありません。

上弦材と下弦材に、非抗圧材であるφ2ケーブルを用いることで、引張力のみを負担させ、より軽量化することを可能としました。

単なるシザーズ構造であればここまでで完成なのですが、さらに各ユニットの中央に「縦ロッド」として全ネジを挿入することで、簡易にケーブルへの張力導入を行えます。

上下弦材に張力を導入することで、ケーブルが擬似的に圧縮力を負担できるようになります。

【トリプルバルーン】

トリプルバルーンは、風船のように空気圧でドームを形成する空気膜構造です。

この構造は東京ドームでも利用されており、骨組みを必要としない非常に軽量な架構となっています。

円形の膜を敷き、上からネットでおさえます。その後、送風機で内部に空気を充満させることで簡易に大きな空間を形成することができます。

一度空気が抜けると、再度空気を入れることに手間がかかってしまうため、桜理祭の期間は研究室メンバーが"寝ずの番"を楽しく楽しく行っています。

空気膜構造は、内空気圧と外気圧の差分によって、膜に張力が入ります。この際、トリプルバルーンに用いている透明膜だけでこの張力を負担することは難しいため、上からネットでおさえています。

これによって、多少の風が吹いても膜が破れることがないように工夫しています。

また、アクシデントによって送風機が止まってしまっても、内部の人が外へ逃げるまでの十分な時間を確保することができます。

【おわりに】

ここまで読んでいただきありがとうございました。

シザーズの詳細は、日本建築学会でもいくつかの論文を投稿していますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

桜理祭準備には、学部1~3年生のお手伝いも募集しています。当イベントや空間構造デザイン研究室にご興味がある方は、気軽にご連絡ください。